Colombia

The End es el nuevo Monster del Rock Subterránica y Brain Voltage obtiene la mención de honor.

El Monster del Rock Subterránica no es una batalla de bandas normal, después de XV ediciones se h a convertido en una guerra sonora, un campo de batalla donde solo sobrevive lo que más fuego en el alma proyecta, no se trata solo de competir sanamente para crecer entre todos sino de formar comunidad, conexiones, networking y avances en torno a la escena del país. Llegar a su final es una hazaña y ganarlo es un manifiesto de amor al Rock y a los grandes talentos que tenemos.

La XV edición lo dejó claro… el nivel está por encima de cualquier estándar local y se sostiene por una curaduría brutal, sin concesiones. Este año la banda bogotana The End se llevó el título mayor. Brain Voltage, por su parte, alcanzó la mención de honor en una definición tan cerrada que necesitó de un solo voto del público para inclinar la balanza, uno solo… Nunca antes, en las quince ediciones del certamen, había ocurrido algo así.

Desde Medellín bajó Deo Volente como una máquina bien aceitada. Desde Bogotá, las capitalinas Spectral, Keboth, Damballah, The End y Brain Voltage conformaron una alineación que podría reventar cualquier festival fácilmente, cada una en su estilo, dejó claro que la escena está viva y es peligrosa. Pero antes de que los monstruos se soltaran en la arena,la banda juvenil Atomic Heart abrió la noche con un showcase cargado de energía y convicción. Ellos no estaban compitiendo, pero sí dejando un mensaje claro, el de que viene una nueva generación con hambre y lo que es aún mejor, con criterio.

Durante la pandemia, se vendieron más guitarras eléctricas que en cualquier otro momento de la historia, el encierro empujó a miles de jóvenes a volver al instrumento como un refugio y una forma de decir “esto es mío”, así que no es coincidencia que surjan bandas como Atomic Heart, el mundo está regresando poco a poco al rock y no es por nostalgia… es evolución, vienen años increíbles.

El Monster no regala nada, las bandas pasan por tres etapas, escucha y selección, batallas clasificatorias, y una final en donde ya no hay margen para errores. No hay límites de género lo que obliga a cada agrupación a sostenerse por su propuesta artística, no por la etiqueta. The End lo entendió desde el inicio, lograron leer el concurso como se lee un buen disco, en capas. Su mezcla de metal y hard rock no busca complacer pero termina conquistando, tienen puesta en escena impactante, tienen concepto, tienen músculo, no es una banda de garaje con suerte, es una agrupación lista y eso es justo lo que Subterránica busca con este evento… encontrar a esa banda que ya está preparada para el siguiente nivel.

El premio lo confirma, The End se lleva a casa la grabación de un EP en Symmetry Records, una invitación al Festival Gas Pimienta en Panamá, asesorías especializadas, book fotográfico y un arsenal de herramientas para avanzar, porque de eso se trata el Monster del Rock, de avanzar.

Pero si alguien puso en jaque el trono, fue Brain Voltage, técnicamente sólidos, compositivamente finos y con un sonido que rompe el molde, la banda más innovadora y fresca del certamen. Fueron tres votos del jurado para ellos, tres para The End y el voto del público decidió todo. No es poca cosa. Ganaron horas de estudio en Guitar Labs –el paraíso para cualquier amante de las seis cuerdas– y se presentarán en La Media Torta durante la Celebración del Rock Colombiano. Bandas así no aparecen todos los días.

El jurado, conformado por nombres de peso en la escena como Rafa Bonilla, Aida Hodson, Juan Burbano, Juan Sebastián Rojas, Miguel Chinchilla, Néstor Rojas y Sindy Rodríguez, dejó en evidencia un criterio afinado, sin fisuras ni favoritismos. Algo raro en eventos en donde usualmente las polémicas ahogan los logros, se rompe con las ternas clásicas de Colombia y esa heterogeneidad del panel es clave para sostener la integridad del resultado.

Lo que se vivió en esta final es más que un concurso, es nuestra declaración y afirmación de que el rock sigue produciendo artistas que crean música original, que no viven del cover ni de la fórmula fácil como muchos han estado buscando sino que en el país hay miles de bandas que ensayan, que invierten, que arriesgan y en esta época de playlists recicladas y consumo exprés, ser una banda de rock con propuestas propias es un acto quijotesco, pero es ahí donde radica el valor de Subterránica, nuestro sueño y pasión… seguir dándole espacio a quienes aún creen que la música tiene algo que decir más allá del algoritmo.

A quienes estuvieron presentes, gracias por ser parte. A quienes aún no descubren a sus propias bandas locales, esta es la invitación, no esperen que se las validen desde fuera para ponerles la bandera y apoyarlas, lo hemos visto durante años. Dense el permiso de explorar, de encontrarlas, de seguirlas, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Las bandas de música original son una joya y todo amante del rock y la buena música disfruta descubriendo nuevos sonidos, fueron más de 50 bandas que tuvimos el placer de escuchar en esta aventura.

Gracias a las bandas que hicieron parte de esta edición del Monster del Rock Subterránica, porque son ustedes quienes sostienen este evento con su arte, su dedicación y su fe en la música original. A las que viajaron desde fuera de Bogotá, nuestro respeto por ese esfuerzo enorme que representa mover una banda independiente en estas condiciones. Al público que asistió, gritó, votó y respaldó cada presentación, su presencia es vital para que Subterránica pueda seguir siendo un proyecto completamente independiente y fiel a sus principios. A los jurados que participaron en cada una de las fases del concurso, gracias por su tiempo, oído y criterio. Al equipo de Subterránica, que trabaja con una entrega feroz detrás de cada edición. A Bbar, por seguir siendo una trinchera para el rock independiente, y a nuestros patrocinadores por creer en esto cuando casi nadie lo hace. Este monstruo ha caminado gracias a todos ustedes.

La historia continúa y nuestra próxima parada es la gran final mundial de Wacken Metal Battle en Alemania, donde la banda venezolana Vhill representará a toda la región norte de suramérica. Allá nos veremos.

Esperen pronto la galería de la gran final por Oscar Garzón.

@subterránica

Colombia

Cheyne Stokes Experience se sumerge en la introspección con Perfect Days, el nuevo capítulo de The Empress

El universo de Cheyne Stokes Experience vuelve a expandirse con Perfect Days, una pieza instrumental e introspectiva que abre las puertas de The Empress, su segundo larga duración, ya disponible en Bandcamp. La banda bogotana, conocida por su enfoque conceptual y su capacidad para unir lo etéreo con lo brutal, presenta esta composición como un preludio emocional a un disco que se adentra en las profundidades de la existencia, los duelos y la energía femenina que habita en cada ser.

Grabado en El Bunker Studios durante agosto y septiembre de 2024, el álbum contó con la producción y arreglos de Nicolás Sadovnik (Tras las Púas, Los Carrangomelos), quien acompañó a la banda en un proceso de creación meticuloso, extendido entre jornadas de pre y postproducción que dieron forma a una obra cargada de fuerza, sensibilidad y ambición. Las influencias son claras —Alcest, Opeth, Soen, Mastodon, Gojira o The Ocean Collective—, pero lo que emerge de The Empress es una identidad absolutamente propia, un sonido que se construye desde la emoción y el pensamiento, más que desde la simple técnica.

En esta nueva entrega, la emperadora —esa figura enigmática que ya había aparecido en The Labyrinth of E²— revela su rostro como una encarnación simbólica de la muerte, la transformación y el cuestionamiento interior. Cada video y cada tema se articulan como capítulos de un relato introspectivo donde los protagonistas enfrentan su propia finitud, sus vacíos y la búsqueda de significado en un mundo hostil. Perfect Days es el sexto episodio de esta historia audiovisual, y también su punto de inflexión: un tema sin palabras, donde la música es la única voz posible ante la reflexión más profunda de todas —¿qué es realmente un día perfecto y vale la pena seguir viviendo por él?—.

The Empress amplía además el espectro emocional del grupo incluyendo reinterpretaciones de Pagan Poetry de Björk y Artemis de Aurora, piezas que en manos de Cheyne Stokes Experience se convierten en un manifiesto sonoro sobre la vulnerabilidad y la ferocidad de lo femenino. Este enfoque artístico se complementa con la visión visual del ilustrador Void Espíritu (Daniel Esteban Gómez), quien una vez más plasma en la portada del disco su estilo críptico y espiritual, explorando la brutalidad y la belleza que coexisten en la muerte y el duelo.

El álbum completo está disponible de manera exclusiva en Bandcamp, mientras que su lanzamiento físico y digital oficial se celebrará el próximo 29 de noviembre en B Bar, Bogotá, junto a Ashes, Mauna y el DJ Alcapone, en una noche dedicada al metal progresivo, la melancolía y el poder creativo.

Con Perfect Days, Cheyne Stokes Experience reafirma su lugar dentro del metal alternativo colombiano como una de las propuestas más profundas, conceptuales y arriesgadas de la escena. En un panorama donde el ruido suele imponerse sobre el sentido, la banda invita a detenerse, mirar hacia adentro y, aunque duela, descubrir la luz que habita en nuestras sombras.

Colombia

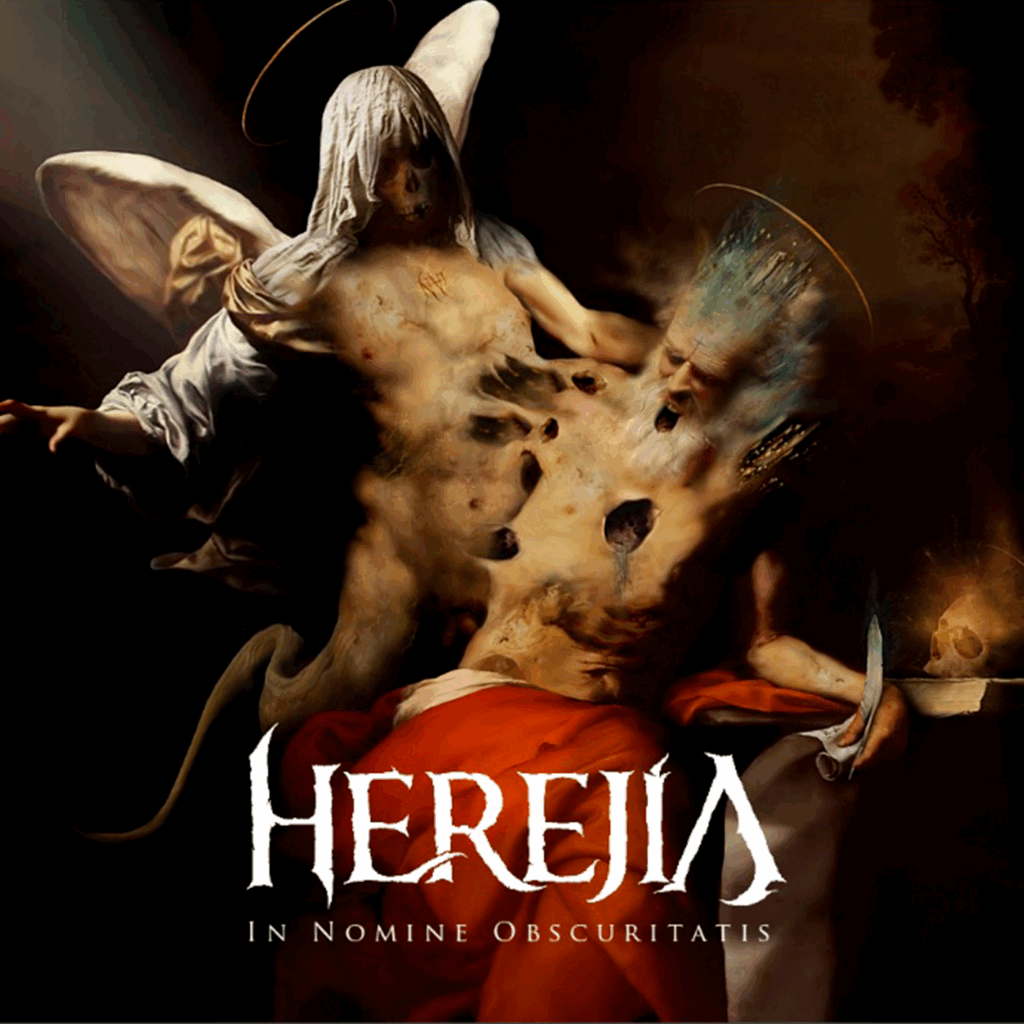

IN NOMINE OBSCURITATIS: El Retorno Triunfal de HEREJÍA la Leyenda Colombia del Death Metal Sinfónico

La oscuridad tiene nombre en Colombia y se representa en algunas bandas que se han hecho mito. El próximo 31 de octubre, justo bajo el manto de Samhain, la legendaria agrupación bogotana HEREJÍA lanza “IN NOMINE OBSCURITATIS”, una obra sinfónica que promete redefinir los límites del Death Metal en Latinoamérica y retumbar más allá de fronteras.

Fundada en Bogotá en 1988 por el guitarrista y compositor Ricardo Chica Roa (Q.E.P.D), HEREJÍA es pionera del death metal sinfónico en Colombia. Su trayectoria de más de tres décadas los ha convertido en estandartes de la escena metal local, llevando el sonido colombiano a festivales y públicos que celebran su potencia, identidad y profundidad conceptual.

Hoy, liderados por Andrés Triana (teclados) y fieles a su impulso creativo, HEREJÍA presenta un álbum que es mucho más que música pesada “IN NOMINE OBSCURITATIS” fusiona la fiereza del death metal con arreglos orquestales impecables, logrando un universo sonoro que es tan oscuro como sofisticado, un viaje donde cada composición revela capas emocionales y complejidad instrumental.

El álbum, integrado por diez obras, expone la madurez compositiva de una banda que ha sabido sobrevivir a las transformaciones de la industria y del propio metal. Temas como “Abandonado Por La Luz” y “Eterna Oscuridad” son evidencia de que HEREJÍA no solo honra la tradición, sino que la reinventa a través de arreglos neoclásicos, letras profundas y una presencia escénica demoledora.

La historia de HEREJÍA está marcada por episodios duros y renacimientos. Tras la dolorosa partida de Ricardo Chica en 2021, la banda supo reinventarse sin perder identidad, apostando por alineaciones y colaboraciones que han sumado riqueza a su propuesta. Este cuarto de siglo en activo los acredita como leyendas: nunca han dejado los escenarios, siempre están presentes en festivales emblemáticos, escenarios internacionales y se mantienen vigentes en el contexto digital y físico del metal colombiano.

Como anticipo especial para la comunidad más cercana de HEREJÍA, “IN NOMINE OBSCURITATIS” está disponible para escucha limitada en Bandcamp. Pronto llegará a todas las plataformas de streaming y se anunciará la edición física, que los coleccionistas y fieles seguidores aguardan con expectativa.

Con “IN NOMINE OBSCURITATIS”, la banda reafirma que el metal colombiano tiene voz, fuerza y espíritu propio. Su propuesta artística es el reflejo de miles de seguidores que se han identificado con letras densas, melodías poderosas y una puesta en escena que transforma el dolor, la rabia y la oscuridad en arte.

El nuevo lanzamiento de la banda es un llamado a las nuevas generaciones de músicos metaleros colombianos a seguir explorando la sinergia entre lo extremo y lo sublime, lo oscuro y lo luminoso. HEREJÍA desafía con su legado y sigue construyendo el camino para el metal sinfónico en el continente.

Colombia

La trampa de la raíz: Cómo el “sonido local” nos desconectó del rock mundial.

Escribo este artículo motivado por una experiencia reciente que me dejó pensando a profundidad sobre uno de los discursos más arraigados —y a mi juicio, más dañinos— del rock latinoamericano. Fui invitado a la ceremonia Raíz y Resonancia, organizada por Hodson Music, un encuentro impecablemente producido que reunió a artistas, gestores y pensadores en torno a la idea de la identidad sonora y al reconocimiento de algunos artistas y gestores, entre ellos yo, lo cual agradezco enormemente. Durante uno de los conversatorios, surgió nuevamente el concepto del “sonido local” como bandera de autenticidad, como si la raíz cultural fuera una condición indispensable para validar una propuesta musical. Y aunque la reflexión fue valiosa, salí de allí de nuevo con la inquietud que desde hace muchos años no me suelta ¿no estaremos repitiendo, con nuevos términos, el mismo error que nos aisló hace décadas? ¿No fue precisamente esa obsesión por la raíz mal entendida, politizada y mitificada, la que impidió que el rock latino se consolidara como una fuerza verdaderamente global? Este artículo nace de esa incomodidad, de la necesidad de repensar lo que durante años nos vendieron como verdad, la idea de que debíamos sonar diferentes para ser auténticos, cuando en realidad esa diferencia se convirtió en una frontera que nos alejó del resto del planeta y su industria musical.

En los años noventa, nos vendieron una idea y la aceptamos con la ingenuidad con que se compra cualquier moda de temporada, MTV Latino puso en el mapa a una generación entera con el eslogan del “sonido local” y esa etiqueta que fue vendida como orgullo cultural, terminó funcionando más como jaula que como bandera. La promesa era al principio una idea genial, sonar a nuestra ciudad, a nuestra tierra, a nuestras raíces; pero algo se perdió en la traducción entre la intención y el resultado. Lejos de abrirnos un camino hacia el mundo, esa idea contribuyó a encerrarnos en una estética circunscrita, repetida hasta el cansancio en discos con baterías apagadas, guitarras sin ataque y mezclas que jamás escaparon al sonido doméstico de un estudio sin oficio para el rock. Lo que se celebraba como identidad muchas veces era en términos técnicos, ausencia de experiencia; un “sonido bogotano” que no era celebración sino accidente por la inexperiencia de grabar rock, sonidos con sonido crudo casi de garaje, y que la industria y la crítica prefirieron romantizar antes que corregir.

Pero esto no fue sólo un fallo de ingeniería de audio, fue un gesto explícito de politiqueo cultural. En los noventa y el inicio del siglo XXI, la reivindicación de lo propio tomó también forma de resistencia frente al catálogo internacional, y la retórica cultural de la izquierda recién llegada por primera vez a Bogotá, con sus nobles y torpes esfuerzos por deconstruir hegemonías, se mezcló con el discurso artístico del triunfo de Carlos Vives y sus “rockeros” derivados, hasta convertir la autonomía estética en una consigna casi teórica. La consecuencia perversa fue pedagogía invertida, se premió la diferencia por sí misma, se celebró el desacoplamiento del estándar global como si fuera un acto de libertad y se terminó confundiendo independencia con aislamiento. Así, en nombre de no “ceder al imperio”, muchos sellos, festivales y curadores aceptaron y reprodujeron un producto que por falta de oficio y por voluntad política, nunca quiso o supo competir en las mismas reglas técnicas y comunicativas del rock global, así nos instalaron esa doctrina tropical y eléctrica que asesinó el rock colombiano y nos tiene viviendo más de 30 años en una cámara de eco.

Creo firmemente —y esta es la hipótesis que cruzará este texto— que esos conceptos van contra la esencia misma del rock. El rock no es una tribu con fronteras idiomáticas; es, por definición, un lenguaje universal compuesto por riffs, golpes, tensión y catarsis que producen la misma lectura emocional en Tokio, Estocolmo que en Medellín. Si queremos introducir elementos nuestros —instrumentos folclóricos, ritmos autóctonos, paisajes líricos— la tarea no es imponerlos como sello de autenticidad y punto final, sino traducirlos para que funcionen dentro del vocabulario universal del género. Traducir no significa borrar ni venderse; significa encontrar la forma en que una cumbia, una caja o una melodía andina se convierten en motor dramático del rock, en lugar de en un accesorio exótico que sólo genera sorpresa y sonrisa en el extranjero. Porque si no pasa por esa traducción, lo único que consigue es sostenerse como curiosidad, un objeto encantador en vitrinas ajenas, una postal sonora para turistas culturales, ya lo hemos comprobado mil veces.

Esa es la razón por la cual, hasta hoy, el rock latino nunca ha conseguido ocupar un lugar verdaderamente masivo y sostenido en el escenario mundial, la escena se quedó atrapada entre la caricatura y la anécdota. No confundamos fenómenos de exportación comercial que utilizan elementos autóctonos —los casos de Juanes o Shakira son otra conversación y no tipifican al rock— con la verdadera proyección internacional del género. Por otro lado, ya existen bandas que demuestran lo contrario de mi tesis, grupos que suenan de frente al mundo sin pedir clemencia ni exotismo, que aterrizan en festivales como si hubiesen tocado siempre allí y no como rareza programada. Nombres como INFO, Vhill en Wacken o las bandas que han invitadas por Copenhell —Psycho Mosher y Syracusae— muestran que se puede competir por sonido, por intensidad y por oficio, sin sacrificar lo local ni convertirlo en guiño folklórico.

El rock es una gramática compartida; llevar una papayera eléctrica a un escenario europeo sin haberla hecho hablar en términos del género es el equivalente sonoro al bufón musical, claro, funciona como chiste una vez, genera fotos y titulares, pero no construye continuidad ni respeto artístico. Es igual que aquellas ocurrencias de antes en las que se trajo a la Orquesta de La Luz de Japón a cantar Salsa solo por el factor sorpresa, simpático en la foto, olvidable en la historia. Si queremos que el rock latino deje de ser una anécdota curiosa y pase a ser parte del mapa común, debemos empezar por negarnos a la excusa del “sonido local” como fin último y en su lugar, aprender a hablar el idioma que ya domina los estadios y los festivales del mundo, pero eso no es lo que quiere el gobierno que tiene arrodillados a los rockeros por hambre ¿cierto? Eso al parecer no es lo que el músico nacional quiere porque el hambre está primero que el género musical, por eso han permitido su degradación.

El rock, en su concepción original, jamás necesitó pasaportes. No nació para representar una bandera, sino para dinamitarla. Fue y sigue siendo una lengua franca de la inconformidad, un idioma emocional que se comunica con electricidad, ritmo y actitud. Desde sus primeros acordes en los cincuenta, el rock se expandió como un virus noble, cada ciudad, cada generación y cada contexto social lo absorbieron y lo tradujeron sin traicionar su esencia. Los británicos lo reinventaron con elegancia, los estadounidenses con rabia, los australianos con rudeza, los japoneses con precisión, los nórdicos con oscuridad. En todos los casos, lo que definía al género no era el lugar de origen, sino la intensidad y la honestidad del sonido. La universalidad del rock siempre radicó en su capacidad de ser comprendido más allá de la lengua, como un grito compartido que prescindía de aduanas.

Pero en América Latina el rock fue tomado como una trinchera política, un terreno más dentro del mapa ideológico del siglo XX. A medida que el discurso antiimperialista crecía, especialmente desde los sectores culturales de izquierda, el rock comenzó a ser leído no como una herramienta de expresión, sino como una extensión del poder hegemónico norteamericano. Esa interpretación reduccionista que pretendía liberar al arte de las garras del imperio generó una paradoja devastadora, los mismos que hablaban de independencia terminaron construyendo muros. Surgió entonces la necesidad de “descolonizar” el rock, de vestirlo con ropajes autóctonos, de forzarlo a sonar distinto para no ser “otra copia del norte”. Y así nació la trampa del “sonido propio”, una consigna más política que musical que pronto se convirtió en norma estética.

Ese “sonido propio” se volvió mandato. Se esperaba que las bandas hicieran visible su contexto cultural en cada riff, que las letras fueran testimonio social, que los timbres reflejaran la tierra, que las producciones sonaran diferentes por principio. El problema fue que, al intentar crear una versión “liberada” del rock, se perdió su lenguaje. En lugar de apropiarse de la herramienta y hacerla crecer, se la deformó hasta el punto de la autocaricatura. Lo que empezó como una búsqueda de autenticidad se convirtió en un ejercicio de corrección política: había que sonar distinto no por creatividad, sino por ideología. Muchos críticos, periodistas y promotores repitieron el eslogan sin detenerse a pensar que el rock, precisamente por ser universal, no necesitaba justificarse a través de una identidad nacionalista y los que peleamos contra eso, fuimos vetados, ridiculizados y hechos parias por los ladrones a los que este discurso les favorece para poder llenarse los bolsillos con las políticas culturales y espacios de circulación.

De esa confusión entre independencia y aislamiento surgió una generación de bandas que competían en un torneo imaginario para demostrar quién era más local, quién tenía más raíz, quién lograba mezclar más “ritmos del pueblo” sin perder la distorsión. El resultado fue predecible y muchas veces patético, el rock latino terminó atrapado entre el folclorismo y la caricatura. Por un lado, bandas que disfrazaban la falta de técnica con discursos de identidad; por otro, oyentes internacionales que veían en esas fusiones un espectáculo pintoresco, exótico, pero irrelevante dentro de la conversación global del género.

Esa apropiación ideológica afectó la competitividad internacional del rock latino de forma estructural. Mientras el resto del mundo profesionalizaba su sonido, consolidaba escuelas de producción y establecía estándares técnicos que garantizaban calidad exportable, en Latinoamérica se mantenía la autocomplacencia disfrazada de rebeldía. Se aplaudía sonar distinto incluso cuando eso significaba sonar mal. Se confundió la precariedad con autenticidad, y la distancia con independencia. Y cuando los festivales europeos o estadounidenses miraban hacia el sur, lo que encontraban no era una escena fuerte ni cohesionada, sino una colección de curiosidades sonoras, interesantes en lo cultural pero débiles en lo musical.

El rock, como todo lenguaje universal, se sostiene en su capacidad de traducir emociones humanas en sonido. No hay fronteras en la rabia, en la melancolía, en la euforia o en la energía que lo define. Pero la politización del “sonido propio” desvió esa esencia hacia un terreno donde el rock dejó de ser comunicación para convertirse en manifiesto. Y en el momento en que el rock se volvió manifiesto, dejó de ser rock.

Y Colombia es el mejor ejemplo, una cosa es no poder distinguir muy bien entre una fusión y una jerarquía, pero otra que ya raya en la estupidez es creer que por cambiarle el nombre a Los Gaiteros de San Jacinto se convierten en Rock. Eso es manipulación del discurso, robo, estafa, adoctrinamiento. El verdadero desafío del rock colombiano nunca ha sido encontrarle una etiqueta que lo diferencie del resto del mundo, sino lograr que lo que somos, nuestra historia, nuestra rabia, nuestra belleza, nuestras heridas, puedan decirse en el mismo idioma sonoro que el planeta ya entiende. No se trata de injertar una papayera eléctrica ni de enchufar un tiple distorsionado para “latinoamericanizar” el género, sino de traducir la emoción local al lenguaje global del rock. El arte no necesita atuendos folclóricos para ser auténtico; necesita verdad, energía y una producción que esté a la altura de su intención. Cuando esa traducción se logra, la identidad emerge sola, sin forzarla, como una consecuencia natural de la experiencia humana que le da origen.

Eso es exactamente lo que empieza a suceder con las nuevas generaciones de bandas latinas que, sin pedir permiso, suenan al nivel de cualquier festival europeo. INFO, Loathsome Faith y Vhill, desde la plataforma de Metal Battle, o Psycho Mosher y Syracusae en Copenhell ya nombradas anteriormente, son ejemplos contundentes de esa nueva mentalidad, músicos que entienden el rock como lenguaje universal, que trabajan con rigor técnico, con estética contemporánea y con la certeza de que competir en la liga global no significa renunciar a lo propio, sino hacerlo comprensible sin recurrir al exotismo. Estas bandas no viajan al extranjero a representar la “curiosidad tropical” de una escena colorida y pobre, sino a tocar con la misma potencia y dignidad que cualquier agrupación danesa, alemana o estadounidense. Su sonido no se sostiene en la rareza, sino en la calidad y eso es lo que el rock colombiano nunca ha podido entender, no porque no quiera sino porque si lo hace todo el aparato mafioso de la dictadura cultural se les cae.

Ese es el camino que el rock latino ha tardado décadas en entender, que no se conquista el mundo apelando a la compasión cultural ni al exotismo del turista, sino hablando el idioma que todos los oídos reconocen. El rock, cuando es real, no tiene nacionalidad; tiene energía. Y cuando esa energía se canaliza con técnica, con visión y con oficio, deja de importar de dónde viene el amplificador o en qué lengua se canta. Lo que queda es la emoción, la verdad eléctrica que nos une como especie.

Durante años nos hicieron creer que la autenticidad estaba en la carencia. Que sonar mal era sinónimo de ser honestos. Que nuestra versión del rock debía ser artesanal, precaria y autóctona, como si la pobreza fuera una estética y no una consecuencia de la desigualdad. MTV, la academia, los críticos, las universidades, los festivales, todos repitieron ese dogma hasta hacerlo norma. Pero el tiempo terminó demostrando que no hay nada más deshonesto que disfrazar la falta de calidad con discurso identitario.

Hoy, después de tantos años de confundir la ruina con la raíz, comienza a abrirse una nueva conciencia: la de que la autenticidad no está en sonar “latino”, sino en sonar bien, en sonar real. El futuro del rock de este continente dependerá de quienes entiendan que la única frontera que importa es la del sonido.

Nos vendieron que para ser auténticos teníamos que sonar pobres. Que el rock era un lujo del norte y que nosotros debíamos hacerlo con ruanas eléctricas. Pero el rock nunca pidió pasaporte. El rock se entiende en cualquier idioma —menos en el de la excusa

@felipeszarruk

-

Colombia2 años ago

Colombia2 años agoTremendo Regreso: Mauricio Milagros, ex vocalista de Superlitio, lanza su proyecto en solitario en un evento íntimo.

-

Latinoamérica2 años ago

Latinoamérica2 años agoMala Entraña: el regreso de la banda de Metal neoyorquina.

-

Latinoamérica2 años ago

Latinoamérica2 años agoEl cantautor Frank Morón regresa estrenando nuevo single titulado “Tu Farsa”.

-

Colombia1 año ago

Colombia1 año agoLas 10 Bandas Colombianas de Rock y Metal del 2024 para Subterránica

-

Colombia8 meses ago

Colombia8 meses agoNominados a la XVI Entrega de los Premios Subterranica Colombia 2025: Edición Guerreros del Rock

-

Colombia1 año ago

Colombia1 año agoIbagué Ciudad Rock Confirma su Cartel para la Edición XXIII de 2024

-

Festivales e Industria10 meses ago

Festivales e Industria10 meses ago¿Qué le espera a la industria de la música en 2025? Los cambios y tendencias que marcarán el futuro

-

Colombia3 años ago

Colombia3 años agoHaggard regresa a Colombia como parte de su gira latinoamericana.