Colombia

Del talento ajeno al negocio propio: Los parásitos del rock

Les va a doler… este artículo no está hecho para complacer a nadie sino para incomodar. Seguramente va a causar escozor en muchos porque toca fibras sensibles en un ecosistema donde muchos han vivido cómodamente a costa del trabajo ajeno durante años. Pero es un escrito necesario. Porque si la música —y en especial el rock— quieren avanzar en este país, primero tiene que deshacerse de los parásitos que se han enquistado en su cuerpo, esos que se llaman a sí mismos “agentes de la industria musical”, pero que rara vez están al servicio del artista. Este texto no es un ataque gratuito. Es una denuncia urgente respecto a un grupo de personas que ha estado minando a nombre de las artes creyendo que hacen un favor.

En las últimas dos décadas, el discurso de la “industria musical” en Colombia ha ganado terreno en los espacios institucionales, académicos y comerciales. Este relato impuesto por las ideologías del nuevo milenio ha impulsado la idea de una cadena de valor cultural organizada, donde múltiples actores (músicos, managers, curadores, bookers, productores, entre otros) trabajan de forma articulada para construir una economía sólida alrededor de la música, pero si nos colocamos a observar la práctica diaria en escenarios locales, especialmente en contextos alternativos o independientes nace una paradoja: la mayoría de los llamados “agentes de la industria” no construyen procesos reales con los músicos, sino que se sostienen gracias a ellos, parasitando y capturando recursos y legitimidad simbólica sin rendir cuentas ni mostrar resultados verificables.

El término “agente de la industria musical” no tiene una definición unívoca, lo usan para todo, puede referirse a una serie de profesionales que participan en la creación, circulación, distribución y promoción de música, es decir managers, promotores, curadores, productores, disqueras, distribuidores digitales, entre cientos que se inventan cada día y su función, en teoría, es actuar como puentes entre el talento artístico y las oportunidades del mercado o la institucionalidad cultural… en teoría.

En Colombia, esta categoría ha sido promovida por políticas públicas, por plataformas institucionales publico-privadas y también por monopolios disfrazados y protegidos por el Estado como Sayco y un ecosistema emergente de ferias, ruedas de negocios y encuentros académicos eterno. Y obvio esto no es algo malo, es algo necesario, pero siendo honestos, esta “profesionalización” ha sido más discursiva que estructural y ha generado una figura que muchas veces funciona sin reglas, sin códigos éticos y sin evaluación objetiva, no todos los espacios son inútiles, pero si hay muchos que están sublimados y que solo les sirve a los organizadores y no a los músicos, hemos asistido a cientos de estos encuentros no solo en el país sino en el exterior y la verdad es difícil encontrar la oportunidad real para el músico entre tanto charlatán.

Uno de los problemas más graves, es que precisamente son los músicos, especialmente los independientes, lo que no acceden a estos agentes como aliados, sino como obstáculos o intermediarios interesados. Se repite una dinámica de dependencia vertical en donde el agente se aproxima al artista no para construir un proceso, sino para aprovechar su potencial, su visibilidad o su funcionalidad estratégica, son personas que se asocian a artistas sólo cuando estos ya tienen reconocimiento local o nacional, sin haber contribuido a su desarrollo. Gestores culturales que viajan a ferias internacionales usando a músicos como carta de presentación sin que eso genere circulación efectiva de la obra. Curadores que repiten programaciones con los mismos artistas o redes de confianza, restringiendo la rotación de oportunidades y replicando modelos clientelares.

Esto es una forma de extractivismo simbólico, lo cual quiere decir que los artistas producen el contenido, el valor cultural, el relato de identidad y los tales agentes extraen ese valor para sostener su propia legitimidad profesional.

Lo que es preocupante acá, es que muchos de estos “agentes” operan sin estructuras empresariales formales, sin contratos, sin indicadores de impacto ni rendición de cuentas, casi siempre son trabajadores informales o freelance con poca o nula formación pero con muchos “amigos” y mucha capacidad para circular por los espacios de poder cultural, participar como jurados, ser invitados a paneles, o acceder a convocatorias institucionales. Algún día en su mente dijeron “vamos a ser agente musical” y se autonombraron porque así lo permite la informalidad de la cultura de este y otros países y a eso ahora le llaman “networking” otra de las palabras que se apropiaron para darle seriedad al asunto.

Esta falta de formación, sumada a la captura del discurso de la profesionalización, lo que ha logrado es nada más que un ecosistema en el que lo simbólico reemplaza lo funcional, los agentes son validados por sus apariciones, no por sus resultados; por sus redes, no por sus procesos; por su presencia institucional, no por su eficacia con los músicos, ellos en su mente son los “rockstars” y así es que se ha consolidado un modelo de visibilidad sin circulación, donde la industria es más una escenografía que una red productiva real y el músico es el sujeto precarizado, especialmente el músico emergente, que queda relegado a un lugar de fragilidad, sin acceso directo a circuitos de circulación, sin poder negociar con entidades públicas y muchas veces sin herramientas legales o empresariales, incluso vetado muchas veces, el artista entonces cree que depende de estos agentes que se autoerigen como mediadores naturales.

Y todo esto se vuelve aún más tóxico cuando se institucionaliza, por ejemplo con convocatorias que exigen alianzas con agentes para poder postularse, jurados de estímulos que pertenecen a los mismos círculos de gestión o curaduría, ferias donde los artistas pagan por “educación” y contactos sin retorno real y el resultado es lo que hemos visto durante años… un ecosistema vertical, elitista y cerrado en donde la promesa de industria oculta una lógica de exclusión y cooptación.

¿Quién de los cientos de miles de agentes que parasitan en la música nacional es transparente? Usa contratos claros, compromisos medibles, rendición de cuentas a los artistas ¿Cuántos tienen formación real? capacitación en gestión, derechos, producción y desarrollo de audiencias o suelen operar desde entidades formales, no desde la improvisación personal ¿Cuántos en realidad tienen ética profesional o se centran en el artista y no en el beneficio propio?

Sin una base estructural sólida, una formación ética y un modelo de trabajo centrado en el artista, no hay industria real, sino un teatro de profesionalización vacío y profundamente desigual. Es muy cómico que en Colombia se conocen más algunos nombres de estos personajes que de los mismos músicos y creadores porque la tal industria sigue siendo un show.

Uno de montajes más increíble del ecosistema musical colombiano de hoy, es la existencia de una red cada vez más “famosa” de agentes culturales que en lugar de abrir caminos, se dedican a izar las banderas de sus propios egos, se presentan como gestores, curadores, promotores o asesores que salvaran al músico, pero que su práctica diaria no está centrada en la música, sino en el hambre y en el posicionamiento de su imagen como “profesionales del sector”, hasta se maquillan y se peinan para esto. La música, en ese esquema se convierte en una excusa útil, un decorado de fondo para una carrera personal construida sobre la visibilidad simbólica.

A estos “agentes” les gusta operar desde una narrativa de profesionalización, de industria, de desarrollo de públicos, de internacionalización… pero la realidad, lo que se observa es una maquinaria informal, ineficaz y oportunista, utilizan el lenguaje creado para ignorantes como el de la “economía naranja” y “la circulación cultural” pero sus acciones giran en torno a capturar recursos del Estado, obtener viajes a festivales, participar en ruedas de negocio donde rara vez hay acuerdos reales y sobre todo, alimentar sus propios nombres, es decir el favor invertido, el gesto de arrogancia institucionalizada, ellos creen y juran que le están haciendo al artista “un favor”.

Una característica odiosa de este tipo de agente es la forma en que trata al músico. Actúan como si trabajar con un artista fuera un acto de generosidad, como si el hecho de incluir a un músico en una feria, una playlist o una charla fuera un regalo que él otorga desde una posición superior, es una lógica pedante que invierte por completo la relación de valor, se les olvida que es el músico el creador del contenido, el portador del riesgo y el productor central, pero ellos lo tratan como un beneficiario pasivo que debe estar agradecido por ser gestionado y la verdad con la necesidad en la que casi todo viven, dejan que pase, lo permiten, agachan la cabeza… Sí, por favor ayúdeme.

Este trato paternalista y jerárquico es evidente en el uso de convocatorias públicas, muchos de estos agentes construyen su “trayectoria” presentándose año tras año a becas, estímulos y apoyos culturales donde el músico es la fachada del proyecto, pero la intención real es la remuneración del gestor y lo peor es que lo logran, la mayoría lo logra. El arte queda subordinado a la viabilidad administrativa. En este modelo, el agente no trabaja para el músico; el músico trabaja para que el agente cobre y lo peor es que eso ya es una normalidad, se logró el monopolio de oportunidades y cierre del ecosistema en manos de lo que podemos llamar “parásitos”.

A estos agentes les fascina monopolizar los espacios, lejos de abrir oportunidades o descentralizar los circuitos, les encanta reproducir sus propios círculos de confianza, recomendando a los mismos artistas en todas las ferias, participando como jurados de convocatorias donde luego aparecen como ganadores, e incluso asesorando procesos que ellos mismos luego integran y por supuesto destruyendo y despotricando de los que no les caen bien, acabándolos con lenguas viperinas para que “no se metan en su camino”. Y el resultado es una red de cooptación y deshonestidad que cierra las puertas al artista emergente, al gestor regional o a las propuestas no alineadas con el discurso dominante y asi se ha creado así una casta simbólica de gestores culturales que gira en torno a sí misma, que aparecen en los mismos paneles, dictan los mismos talleres, asisten a las mismas ferias y producen una y otra vez el mismo relato: que Colombia tiene una industria musical emergente gracias a ellos. La música, en este discurso, queda reducida a ilustración, a contenido de fondo para una narrativa personal que no siempre se traduce en beneficios reales para los artistas.

Pero acuérdense siempre… sin el músico, no hay agente.

El agente cultural sólo tiene sentido en la medida en que su acción esté al servicio del artista, si no abre puertas, si no genera circulación, si no construye procesos sostenibles, no está siendo un agente, está siendo un intermediario simbólico que se apropia del valor ajeno. Y si, además, se comporta con arrogancia o sentido de superioridad, se convierte en una distorsión peligrosa de la cadena de valor cultural, en una industria musical justa, los gestores son aliados, no protagonistas, trabajan por el crecimiento de los artistas, no por el brillo de su propia firma, no monopolizan los espacios, los multiplican. No se sirven de los músicos…los sirven ¿Les suena familiar?

El gran error de este modelo no es sólo ético sino es estratégico, porque una escena musical fuerte no se construye desde los currículos de los gestores, sino desde la solidez, la autonomía y la visibilidad de sus artistas. Sin músicos, ningún agente existe. Y sin respeto por los músicos, ninguna industria es legítima.

Colombia

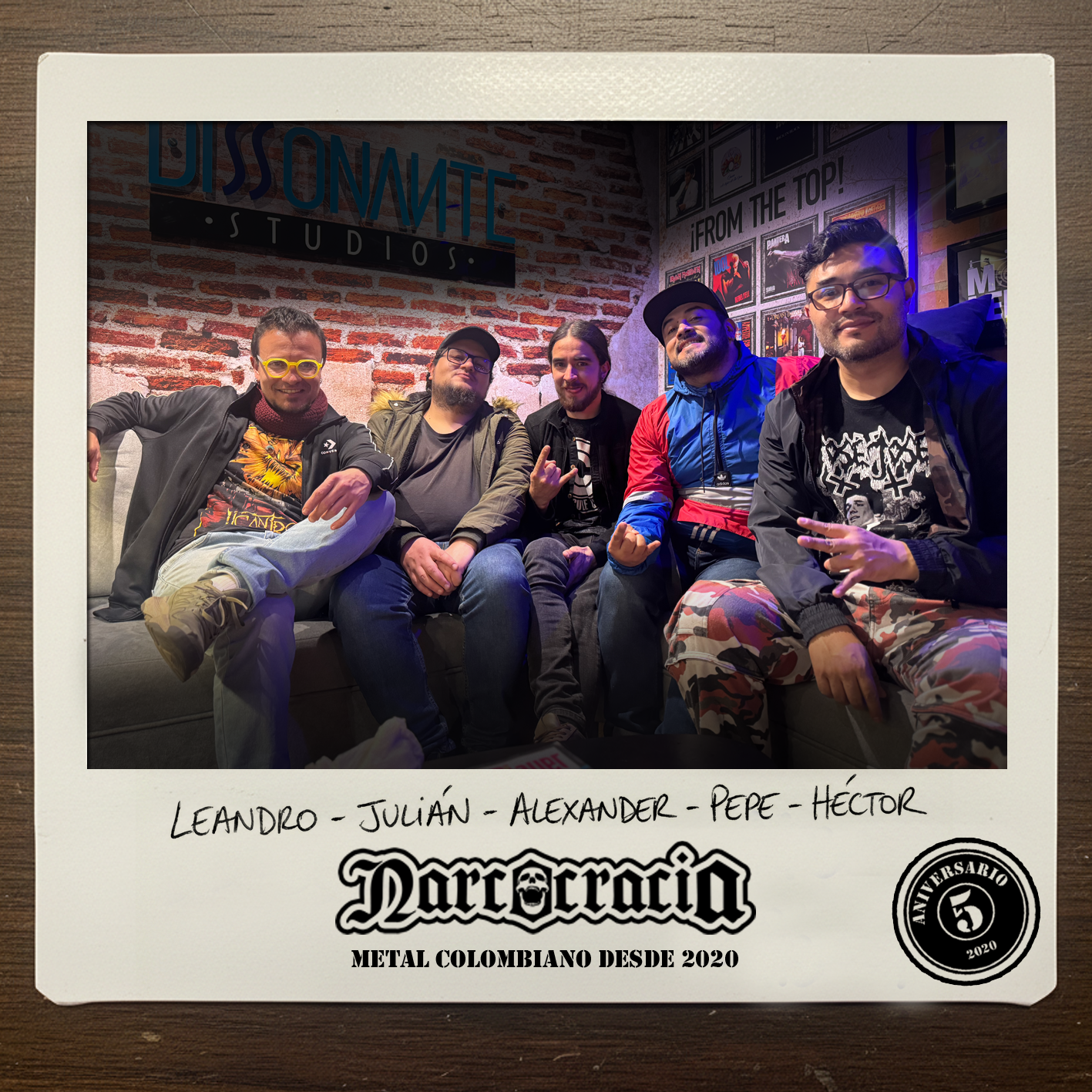

Narcocracia dispara contra el ruido del presente y convierte la impostura en materia prima con “Tendencia”

No podemos negar que estamos en un tiempo en el que la música pesada parece debatirse entre la nostalgia y la repetición, pocas bandas en Colombia han logrado construir una identidad tan reconocible y tan incómoda como Narcocracia que en pocos años ha logrado construir una identidad sólida en el rock.

El 31 de enero de 2026 la agrupación bogotana estrenó “Tendencia”, un sencillo que no solo anticipa su cuarto álbum de estudio, aún sin fecha anunciada, sino que también formará parte del compilado Super Baleables 5 años, disponible en plataformas desde el 10 de febrero, es una pieza que confirma que Narcocracia entiende el rock no como un ejercicio de estilo, sino como un lenguaje para diseccionar el presente, porque acá en Subterránica pensamos que no es una banda de Metal, es una banda de rock, de buen rock, de rock duro y frentero que es lo que se perdió en este país.

La alineación actual, conformada por Leandro Martínez en la voz, Héctor Rubiano en la guitarra, Julián Osorio en el bajo y coros, Alexander Velandia en la batería y la reciente incorporación del guitarrista Pepe Gómez, conocido por su trabajo en Predattack y Eyes of Kunturi, muestra a una banda en un momento de madurez sonora. Grabado y mezclado en EON VOX Estudio por Milton Rodríguez, el tema suena con la precisión de quien sabe exactamente qué quiere decir y cómo hacerlo. La producción no busca pulir aristas innecesariamente, sino que mantiene y conserva la rugosidad, el peso y esa sensación incómoda que ha sido parte del ADN del grupo desde sus primeras grabaciones.

Musicalmente “Tendencia” funciona como una máquina bien equilibrada, la base rítmica avanza con un groove pesado, casi mecánico, que no se dispersa en virtuosismos innecesarios. La guitarra construye capas densas, sin saturar el espacio, mientras la voz se mueve entre la denuncia frontal y la ironía ácida. El resultado es una canción que no pretende deslumbrar por complejidad técnica, sino por contundencia. Y en ese sentido, acierta plenamente, el tema entra directo, se queda y golpea donde debe, hay bandas que necesitan que lo que se dice se escuche y este es el caso de Narcocracia, de hecho es una de las canciones en donde más se entiende el mensaje.

Por que la verdadera afrenta de esta canción preciso está en la letra. Narcocracia apunta a un fenómeno que atraviesa no solo la música, sino la cultura contemporánea en general… la necesidad de figurar, de existir en función de la visibilidad y de reducir incluso las causas más serias a contenido efímero. No es una crítica al activismo en sí mismo, sino a su versión superficial, a ese activismo de escaparate que se mide en hashtags y se abandona cuando deja de generar interacción. La canción describe perfectamente la mecánica del postureo digital, el ritual de la selfie, el concurso absurdo, la búsqueda desesperada de validación en un ecosistema donde parecer importa más que ser, la pregunta es si ellos mismos están cayendo en esto con el tema o la gente lo percibirá como la lucha contra esto… interesante.

El coro se repite como un mantra que se vuelve casi insoportable, es el eje conceptual del tema. Pero eso tiene lógica porque precisamente reproduce las tendencias mismas, esa repetición constante que termina vaciando de sentido cualquier contenido. Narcocracia logra así un efecto interesante, porque la estructura musical no solo acompaña el mensaje, sino que lo encarna. La canción suena como aquello que critica, y precisamente por eso resulta tan efectiva.

El videoclip, dirigido por Miguel Novoa y rodado en Fontibón, sencillo y reforzando la cotidianidad áspera que caracteriza a la banda. No hay artificios innecesarios ni narrativas grandilocuentes. Esa decisión estética es coherente con el discurso del tema y demuestra que Narcocracia entiende el videoclip no como un simple complemento promocional, sino como una extensión del lenguaje de la canción, de manera muy irónica fue financiado con recursos públicos, podemos tener ahí muchas lecturas sobre todo por ser la canción que es.

Hay algo especialmente relevante en la aparición de “Tendencia” en este momento histórico. La cultura digital ha acelerado los ciclos de atención hasta el punto de convertir casi cualquier tema en una moda pasajera. La indignación dura horas, la solidaridad dura días, la memoria dura semanas. Narcocracia pone el dedo en esa llaga y le devuelve al rock un poco de la dignidad perdida en este país en donde todas las bandas se preocupan por dinero, convocatorias, formularios y “tendencias”.

Esta canción es la demostración de que el rock colombiano sigue produciendo obras capaces de hablar con la realidad sin perder potencia ni identidad. En un país en donde la música muchas veces se consume como ruido de fondo y le da mucho miedo hablar, canciones como esta recuerdan que todavía hay artistas dispuestos a decir algo, aunque duela, aunque incomode, aunque no sea tendencia. ¿O sí?

Colombia

Ya están abiertas las nominaciones a la XVII entrega de los Premios Subterránica Colombia

Los Premios Subterránica abren oficialmente el proceso de nominaciones para su XVII entrega, consolidando una vez más un espacio que lejos de responder a modas o coyunturas comerciales, se ha convertido en uno de los pocos reconocimientos con verdadera lectura de escena en el rock colombiano. No se trata únicamente de un premio nacional. Subterránica ha logrado, con el paso de los años, articular una plataforma con resonancia regional e incluso internacional, conectando procesos independientes, circuitos alternativos, autogestión y memoria histórica en un país donde la cultura rock sigue sobreviviendo más por insistencia que por apoyo estructural.

Desde su creación, los Premios Subterránica han funcionado como un archivo vivo del rock colombiano, registrando no solo discos y canciones, sino también trayectorias, escenas locales, periodismo musical, gestión cultural y esfuerzos comunitarios que rara vez encuentran espacio en los grandes medios o en los premios tradicionales. Esa mirada amplia, incómoda y deliberadamente independiente es la que les ha permitido sostenerse durante diecisiete ediciones sin perder identidad ni diluir su criterio.

Como cada año la edición 2026 tendrá un énfasis especial, alineado con las discusiones actuales de la escena y el contexto cultural del país, el cual será revelado más adelante. Por ahora, el llamado está abierto para que artistas, bandas, gestores, medios y públicos participen en el proceso de nominación, entendiendo que Subterránica no es un premio de inscripción automática ni de marketing, sino un ejercicio de lectura colectiva del ecosistema rock nacional.

Como parte de la evolución natural del premio, esta edición profundiza decisiones que no son cosméticas, sino políticas y culturales. Categorías como Mejor Riff del Año y Mejor Letra del Año, introducidas el año pasado, llegaron para quedarse porque ponen el foco en el oficio, en la composición y en los elementos que realmente sostienen una canción más allá del ruido promocional. Del mismo modo, el reconocimiento al Artista Nuevo del Año adquiere desde ahora un peso simbólico mayor al llevar el nombre de Juliana Gómez Tarrá, amiga, música excepcional y fuerza imparable de la naturaleza, cuya memoria sigue viva en la escena y cuyo legado representa exactamente lo que Subterránica busca visibilizar en las nuevas generaciones. Categorías como Trayectoria Independiente, Activismo y Música y Aporte a la Memoria del Rock Colombiano refuerzan la idea de que el rock no es solo un sonido, sino una práctica cultural sostenida en el tiempo, con impacto social, político y comunitario. En esa misma línea, desde hace un año se tomó la decisión de separar la voz gutural de la voz natural, reconociendo técnicas, contextos y exigencias completamente distintas, y de eliminar las divisiones de artista masculino y femenino, entendiendo que el talento no necesita segregarse por género para ser evaluado con justicia. Estas decisiones confirman que los Premios Subterránica no solo observan la escena, sino que dialogan con ella, la cuestionan y la acompañan en su transformación.

El interés que ha despertado esta nueva convocatoria confirma la vitalidad y la complejidad del rock colombiano. Solo en la primera semana de apertura se han recibido más de 300 prenominaciones, una cifra que habla no solo del volumen de proyectos activos, sino de la diversidad de propuestas, sonidos, territorios y enfoques que conviven hoy dentro de una escena tan fragmentada como fértil. Lejos de una narrativa de crisis permanente, estos números revelan un movimiento amplio, descentralizado y en constante mutación.

Las nominaciones deben enviarse por correo electrónico a director@subterranica.com y están abiertas para producciones, proyectos y procesos que hayan tenido actividad relevante durante el periodo evaluado que es enero de 2025 hasta marzo de 2026. Como es tradición, el proceso no se limita a la música grabada, sino que reconoce el valor del trabajo en vivo, la palabra escrita, la imagen, la gestión cultural y el impacto social del rock como herramienta de expresión y transformación.

Las categorías habilitadas para esta XVII entrega abarcan distintos niveles de la escena y reflejan la filosofía integral del premio.

Categorías principales

Disco del Año

Canción del Año

Artista del Año

Premio Juliana Gómez Tarrá al Artista Nuevo del Año

Mejor Voz

Mejor Voz Gutural

Mejor Guitarrista

Mejor Bajista

Mejor Baterista

Categorías por géneros

Mejor Banda Fusión, modernizaciones, tropidelia o folclorizaciones

Mejor Banda de Metal (todos los géneros)

Mejor Banda de Rock (rock, hard rock)

Mejor Banda de Punk / Hardcore

Mejor Banda Progresiva / Post-Rock

Mejor Banda de Blues, Jazz o Blues-Rock

Escena en vivo

Mejor Show en Vivo

Mejor Gira Nacional o Internacional

Mejor Festival Independiente

Mejor Venue Rock

Mejor Letra del Año

Mejor Riff del Año (cualquier instrumento)

Periodismo musical y contenido

Mejor Medio de Rock

Mejor Artículo de Periodismo Musical

Mejor Cobertura de la Escena

Mejor Podcast o Programa Radial Rock

Mejor Fotografía Musical

Audiovisual y estética

Mejor Videoclip

Mejor Arte Gráfico / Portada

Gestión, industria y autogestión

Mejor Gestor o Gestora Cultural

Mejor Uso de Plataformas Digitales

Mejor Proyecto de Circulación Internacional

Mejor Iniciativa de Formación Musical

Mejor Proyecto Comunitario desde el Rock

Categorías Subterránica

Premio Subterránica

Trayectoria Independiente

Activismo y Música

Aporte a la Memoria del Rock Colombiano

Los Premios Subterránica continúan funcionando como un espacio de validación entre pares, de construcción de memoria y de visibilización de procesos que, sin este tipo de plataformas, quedarían condenados a la dispersión o al olvido. La XVII entrega no es solo una nueva edición, es una nueva oportunidad para leer el presente del rock colombiano con rigor, criterio y conciencia histórica.

Colombia

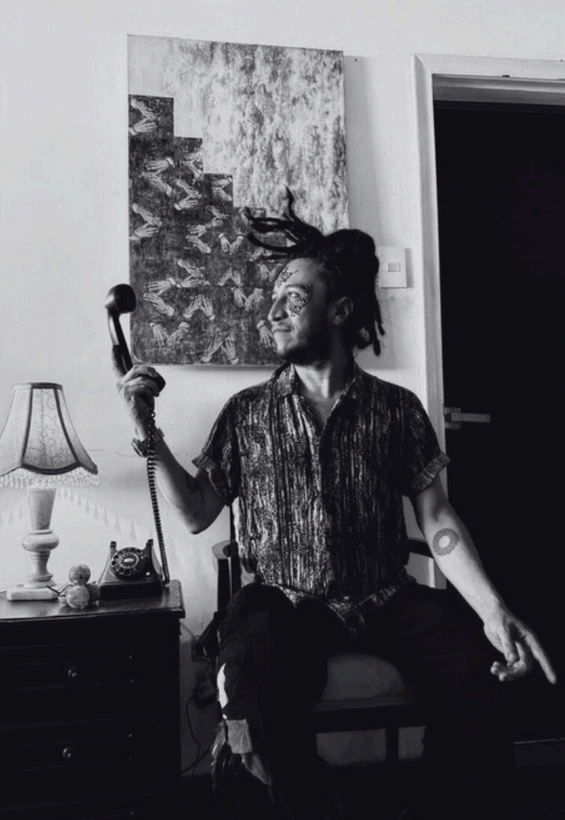

Coy lanza “Cinco” su disco debut, cuando el productor decide hablar

Durante años #COY fue una presencia constante detrás de escena, produjo, compuso y acompañó procesos creativos ajenos, afinando el oído y el criterio trabajando con artistas de distintos registros. Ese recorrido, sólido y prolongado, terminó por llevarlo a una decisión inevitable, la de dejar de producir para otros y empezar a construir su propio universo creativo.

La pandemia aceleró ese punto de quiebre, el tiempo suspendido, la introspección forzada y la distancia de la maquinaria habitual empujaron al artista a correrse del rol técnico para asumir uno más expuesto. De ese proceso nace Cinco, el primer sencillo de su álbum debut y el inicio formal de su camino como solista.

La canción no elige el camino fácil. Está construida en un inusual compás de 5/4, “Cinco” se mueve entre un pop luminoso y una tensión constante que evita la comodidad, la decisión rítmica no es capricho, sino una extensión natural del carácter inquieto del proyecto, una forma de señalar desde el comienzo que este disco no se ajusta a moldes previsibles dentro del pop latino.

El tema fue gestado entre Buenos Aires y Bogotá, ciudades que atravesaron el proceso creativo y emocional del artista durante ese periodo de replanteamiento. Grabado en Enno Estudios, en la capital colombiana, entre finales de 2025 y comienzos de 2026, el sencillo apuesta por un sonido fresco y casi místico, donde cada capa parece responder a una intención clara más que a una fórmula de producción.

Las colaboraciones suman identidad sin desplazar el eje del proyecto. Mauricio Colmenares, líder de Revólver Plateado, aporta guitarras contundentes que tensan el clima de la canción, mientras que el bajista Aldo Zolev, referente del jazz bogotano, construye una base rítmica profunda y orgánica. El resultado es una mezcla de oficio, riesgo y emoción directa, sin exceso de ornamentos ni concesiones al confort auditivo.

Tras casi nueve años de trayectoria profesional, “Cinco” funciona como una declaración de independencia artística. No es solo el adelanto de un disco, sino la confirmación de una decisión, la de asumir la propia voz como centro del proceso creativo. El sencillo se lanzará en Bandcamp el 3 de febrero de 2026 y posteriormente estará disponible en las demás plataformas digitales, abriendo una etapa en la que el productor se convierte definitivamente en autor.

-

Colombia3 años ago

Colombia3 años agoTremendo Regreso: Mauricio Milagros, ex vocalista de Superlitio, lanza su proyecto en solitario en un evento íntimo.

-

Latinoamérica3 años ago

Latinoamérica3 años agoMala Entraña: el regreso de la banda de Metal neoyorquina.

-

Colombia2 años ago

Colombia2 años agoLas 10 Bandas Colombianas de Rock y Metal del 2024 para Subterránica

-

Latinoamérica3 años ago

Latinoamérica3 años agoEl cantautor Frank Morón regresa estrenando nuevo single titulado “Tu Farsa”.

-

Colombia1 año ago

Colombia1 año agoNominados a la XVI Entrega de los Premios Subterranica Colombia 2025: Edición Guerreros del Rock

-

Festivales e Industria1 año ago

Festivales e Industria1 año ago¿Qué le espera a la industria de la música en 2025? Los cambios y tendencias que marcarán el futuro

-

Colombia1 año ago

Colombia1 año agoIbagué Ciudad Rock Confirma su Cartel para la Edición XXIII de 2024

-

Colombia3 años ago

Colombia3 años agoHaggard regresa a Colombia como parte de su gira latinoamericana.